Los alimentos nos conectan con el mundo

Cuando se come arroz en Guatemala, tomates en Italia o pimientos en Tailandia, pocas veces se reflexiona sobre la procedencia de esos alimentos, cuyos orígenes son muy distantes a los sitios en los que se están consumiendo.

Menos frecuente aún es preguntarse si aún existen los parientes silvestres de esas plantas que se transformaron en los cultivos que hoy conocemos. Pero, ¿por qué valdría la pena saberlo?

De todas las relaciones que tenemos con otros seres vivos, la más profunda es la existente con las plantas y los animales domesticados. Estas son relaciones muy cercanas, quizás de los últimos 10 mil años. Y desconocer esta historia es como ignorar nuestra propia cultura y los cambios en la evolución.

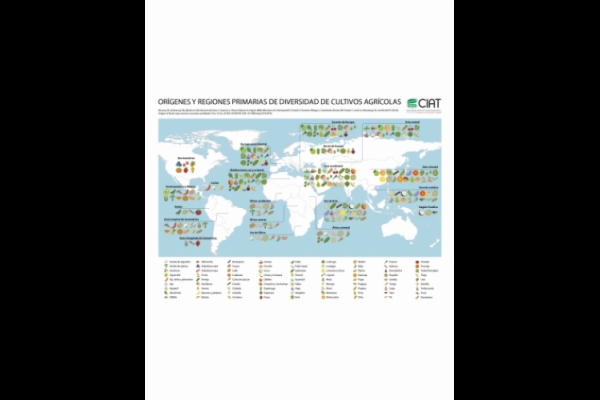

En cambio, conocer el origen de lo que comemos nos da la oportunidad de agradecer a otras culturas la domesticación que hicieron de esas plantas; y tener identificadas las regiones primarias de diversidad de esos cultivos agrícolas, nos ayuda a determinar cuáles son los sitios más importantes para la conservación de la diversidad genética, sobre todo ahora que la agricultura enfrenta muchos retos, incluido el cambio climático, respondió Colin Khoury, Doctor en Genética, Botánica y Conservación, del Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT) y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, durante una entrevista vía Skype, con EcocienciaGT.

Al saber que todos estamos profundamente conectados con otras partes del mundo, nuestra investigación científica, nuestras políticas e instituciones debieran reflejar eso, añade Khoury, quien junto a investigadores del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y de la University of British Columbia, Indiana University y la Wageningen University, recién publicaron el estudio Origins of food crops connect countries worldwide.

El estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B., describe cómo el origen de más de dos tercios de los cereales, las legumbres, las frutas, los vegetales y otros productos agrícolas que se cultivan y consumen en los países pueden rastrearse a antiguos graneros en partes distantes del mundo.

La investigación abarcó 151 cultivos y 177 países, siendo la primera vez que se ha cuantificado el nivel de interconexión de las dietas nacionales y las economías agrícolas en términos de plantas no nativas.

¿Qué motivó la ejecución de este estudio?

Comprender de dónde viene lo que comemos e informar y/o educar a las personas sobre el tema fueron algunos de los motivos.

También me interesa la conservación, porque he estado trabajando en ese tema por bastante tiempo.

Existe el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que en síntesis pretende dar a entender que cada país necesita del otro, por sus recursos genéticos de alimentos. Por ejemplo, en el Sur de África están consumiendo el maíz de las Américas, mientras que en Perú comen el arroz proveniente de Asia. Y a largo plazo, por seguridad alimentaria, necesitaremos esa diversidad de otros países.

Por eso es importante trabajar juntos para conservar y compartir la diversidad; y aunque este último punto tiene matices más políticos, ¿quién puede decir que es dueño del maíz, del frijol o del arroz?

¿Por qué si ya existen bancos de semillas aún es importante identificar la diversidad de cada planta comestible?

Primero, todavía hay bastante discusión sobre el origen de muchos alimentos. Además, ha habido muchos cambios en el mundo y no significa que lo que había en un sitio hace un tiempo aún continúe ahí.

Segundo, los bancos de semillas de países que no tienen recursos suficientes para mantenerlos y conservarlos, no lo hacen.

Tercero, aunque la diversidad de cultivos ha sido en parte conservada, otra parte seguramente aún está en el campo y aunque es importante que así sea, para seguir con la evolución, porque la diversidad también cambia con el tiempo, es importante tener la evidencia.

Cuarto, hicimos un estudio para entender dónde están los parientes silvestres de varios cultivos y cuál es su grado de conservación y lamentablemente éste último es grave. Ver:

http://psgsc.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/89/2012/09/Alvarez-et-al-2016.pdf

Después de publicar este estudio, ¿cuáles son los impactos de éste que más satisfacción le darían?

Si ayuda a las personas a entender qué tan importante es la conservación de la biodiversidad y la colaboración internacional para que ésta exista, sería algo muy bueno.

También que contribuya a comprender la importancia de la conservación de la diversidad genética en bancos de semillas y en sus hábitats naturales. Incluso para los parientes silvestres de esas plantas.

Compartir esta diversidad y asegurar que no esté privatizada.

Trabajar juntos para aprovechar esta diversidad y ayudar a los países que no tienen mucha capacidad para conservarla.

Y poner más énfasis en respetar los derechos de los agricultores, según lo indica el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Una versión mejorada

Khoury comentó a EcocienciaGT que la idea de efectuar el citado estudio surgió después de leer un trabajo que en 1998 hizo Ximena Flores-Palacios en Bolivia, para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

“Yo leí ese estudio y me interesé en hacer uno más completo. Contacté a Ximena y ella también está en la lista de autores de éste más reciente”, dijo Khoury.

Esta investigación le llevó a Khoury y colaboradores tres años de trabajo, para el cual revisaron datos bibliográficos, desde 1961 a la fecha, sobre qué come y qué produce cada país. http://www.pnas.org/content/111/11/4001

También investigaron de dónde vienen los cultivos, cuáles son las regiones primarias de diversidad y fue una gran tarea, porque además de revisar y compilar artículos científicos con datos genéticos y taxonómicos, también incluyeron otros arqueológicos y hasta lingüísticos sobre el tema.

Para leer el estudio completo vea: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.0792

Add new comment